以下为主讲人讲座现场实录。

以“ABCD+5G”为代表的数字技术洪流正在颠覆性地冲击产业结构和经济结构,引致了环境、市场、企业和个体关系重构,产业组织正处于快速变迁时期,企业组织资源与能力被重塑,给传统企业组织战略形态、战略行为和表现方式带来了挑战,同样也给数字经济时代的战略研究提出了巨大需求。

我今天报告关于数字战略的研究,重点是汇报对产业组织变革这一核心问题的看法,再系统阐述数字战略的本质、战略形态、战略组织、竞争格局等微观层面的战略问题,目的是希望为管理领域的研究提供思考,为社会科学研究的学者提供启示和借鉴。

今天管理学者们已经言必称“数字”,数字时代、数字经济、数字管理、数字社会等等,那么,究竟“数字”是什么?为什么有的把“数字”翻译成“Data”,有的翻译成“digital”,有的翻译成“Number”?什么是“数字经济”?对此,可以从经济历史观和社会发展论来认识。

当大家研究“数字战略”的时候,有没有想过“数字”究竟是什么?数字仅仅是0和1吗?如果没有弄清楚什么是“数字”,就没有办法谈数字经济、数字管理或者数字社会。

要判定新的经济时代是否出现,从经济学意义上讲,就要看有没有出现新的生产要素。从广义上讲,“数字”目前确实成为了一种生产要素,“ABCD+5G”和元宇宙的背后就是数字技术,数字技术以“数字”为技术元素。但数字技术的发展并不说明“数字”已成为一般意义上的生产要素,数字技术仍属于技术的一种,因此,这种经济型态本质上仍属于“技术经济”阶段。“数字”要成为生产要素,前提是数字能够被确权、被资产化、资本化和股权化,也就是说谁拥有数字,谁就可以把数字作为生产要素参与投资和分配。

要理解数字经济,不妨从经济型态演化的历史观去看。1995年前后,有一个词非常热,叫“知识经济”。我印象非常深刻,当时一个基本观点就是“知识”成为了生产要素,浙大还举办过很多“知识经济”论坛。但今天,我们似乎不太提“知识经济”了,这很大程度是上因为我们至今仍没有回答清楚“知识到底是什么”,因此,知识至今仍难以确权,难以参与分配。

再往前追溯,还有很多流行的概念,其中最为大家接受的是“技术经济”,认为科技是最重要的生产要素。但是,大家思考一个问题:既然科技是生产要素,那我们手上拥有的某一项技术、专利,或者一篇论文,能被资产化和资本化吗?我们高校和实验室拥有成千上万的发明专利,真正能以股权投资的有多少?能参与分配的有多少?事实是,技术要素虽然解决了确权问题,但仍难以评估其价值,科技金融至今举步维艰。

众所周知,生产函数中有三大类基本生产要素,分别是资本、劳动力和科技。假设一瓶水的毛利是一块钱,根据生产函数,这瓶水的利润是科技、资本和劳动力共同创造的。其中,资本、劳动力价值是可以通过市场交易来衡量的,但是,科技没有办法评估,所以,在全要素生产函数的测度中,科技对经济增长的贡献是用“剩余值法”测算的,也就是把资本要素和劳动力要素的贡献扣除后,笼统地把剩下来的都算作科技进步的贡献。

如果按照这样计算,组织资本、社会资本、知识、数字、政府的贡献在哪里?好像这些都不创造价值似的!结果,在创新动力如此不足、创新投入那么低的我国,竟然出现一个神奇的数据——科技进步对经济增长的贡献率高达70%。这怎么可能呢?如果科技的贡献那么大,企业和区域对科技创新的追求不就“趋之若鹜”了?为什么企业对科技创新的投入动力那么弱?

我们不妨比照知识的贡献来理解数字的力量。知识经济之所以“偃旗息鼓”是因为知识难以评估价值,难以资本化,因此难以成为生产要素。打个比方,假如一位优秀的大学教授拥有丰富的知识,这个教授去银行申请信用贷款,银行能够给60万额度已经很客气了,但如果这个教授有一套价值1000万的房子拿去抵押贷款,银行可以贷600多万,因为房子的价值可评估,用房子抵押,银行不怕这个教授违约。这就出现一个悖论:究竟是这个教授有价值还是房子有价值?按照银行的信用评估,这个教授的价值仅仅是房子价值的1/10,那么,究竟是教授的知识值钱,还是房子值钱?显然是房子!可见,个体所拥有的知识和技术,从资本市场角度看是“不值钱”的。

那何况数字呢!肯定更加不值钱!由于至今不知道“数字”为何物,于是,“Data”“digital”“Number”等用词都可以与“数字”对应。现在,数字技术越来越重要,数字技术的高速产业化蓬勃发展,但产业数字化非常困难,因为数字没有办法参与价值分配,只能凭借数字技术的力量,由此,我认为目前主体仍处于技术经济时代,还没有真正进入数字经济时代!

据观察,我国能将数据变成资本的企业比例不会超过0.01%,进入数字经济的路还很长。我多次呼吁,虽然数据在高速迭代,但别被大数据忽悠了!我们真正要重视的是对数字技术的应用,不能把“数字”等同于“数字技术”,不能偷换概念,要正确认识数字化转型和数字经济发展的规律。数字经济的发展目前还处于起步阶段。管理学者要尝试回答的根本问题是,如何让数字以最小的成本和最高的效率创造最大的价值。

数字经济的主体是企业,数字时代的企业嵌入在产业组织中。那么,我们需要判断:现在有多少企业已经是“数字企业”?有哪些产业组织已经是“数字产业组织”?

对于第一个问题,答案已经阐述清楚了,99.99%的企业还不能成为“数字企业”,只能说是采用了数字技术的企业,确实,采用“ABCD+5G”的企业正在快速增长,但把数字作为生产要素的企业极少。对于第二个问题,数字产业组织主要是数字平台企业、数字生态企业。比如,浙江在大力推动的数字经济系统,就是把数字平台建立在“产业大脑”基础上,形成“产业大脑+未来工厂”的产业组织型态,形成未来工业互联网的基本型态。

相对应的,数字战略也包括“数字企业的战略”和“数字化转型企业的战略”两类。众所周知,不管哈佛学派还是芝加哥学派,都认为战略研究之关键是弄清楚企业所处的产业组织情境,因此,我们也从产业组织切入来探讨数字战略。大家思考这两个问题:如何去认识数字时代的产业组织变迁?产业组织情境变迁是否意味着战略本质改变?

那就必须再次强调战略是研究什么的。企业战略要问答的三个核心问题是“从哪里来”“到哪里去”“如何去”。要回答从“哪里来”,需要分析企业的内部条件以把握发展基础,“到哪里去”是分析客户和利益相关者的需求以确定发展目标、愿景和使命,“如何去”回答业务选择和发展路径以确定持续竞争优势。不管经济型态如何变化,以上基本问题是确定的——企业战略解决的就是内外部环境、目标使命愿景、业务选择和组合、战略实施方案等。

那么,在过去的十年、二十年,战略有变吗?就我的观察来看,变化似乎并不大。带着这样的思考,我写了《数字创新》(2021)《数字战略》(2022)两本书,试图来系统回答很多关于数字时代的战略规律和创新规律。

要真正弄清楚数字战略的“变”和“不变”,需要从底层逻辑上讲明白企业管理研究的三个最基本要素:个体、组织、产业。不管哪个数字型态,如果我们孤立去看个体,其实没多大变化,或者今天的个体特征与1000年前并没有多大区别。但如果去观察数字化背景下产业组织内人与人、人与组织、组织与组织之间关系时,这些关系及其链接方式确实发生了颠覆性变迁,即组织型态变了,这必然引致组织间关系和组织型态的革命性变化。由此,我提出三个基本猜想:

猜想1:万亿级营收规模的产业组织将开始出现并参与全球寡头竞争

上个世纪八十年代,万元户就是富豪;九十年代,拥有千万产值的企业就是巨型企业;到了二十一世纪初,千亿规模企业在我国达到了上百家,而今天万亿级营收已经出现,今天一家企业的营收可以超过几个省GDP总和。比如苹果的年营收额接近4000亿美元,市值已超2.3万亿美元;华为2021年收入6000多亿人民币。那么,这样的产业组织有什么特征?为什么有如此强大的力量?是因为数字技术赋能产业组织变革,打破了传统的产品供应规模(规模经济)、产业边界(范围经济),极大提高了运营效率(速度经济),如果没有数字技术的发展,就没有组织间、组织与客户间的关系和结构的重构。

我把这样的产业组织特征演化概括为从原子式结构、小分子结构、大分子结构到“平台+微粒”的结构变迁,最终形成了生态化组织体系。随着万亿美元市值规模企业的不断发展,产业组织形式还将继续演化,未来全球经济竞争就是生态系统的竞争,最终形成全球寡头竞争。管理学者如果不能洞悉这样的产业组织情境,研究创新创业和战略行为将是没有生命力的。

猜想2:“平台+微粒”的产业组织是数字经济系统国家竞争优势的利器

全球经济竞争主体是产业组织,从企业到集群,到区域,到生态系统,原来国家竞争优势建立在原子式、分子式组织基础上,未来这样的组织仍然很重要——这也是为什么我们如此重视专精特新的原因,但比专精特新更为重要的,是能够把大规模专精特新企业协同起来的产业组织——数字平台组织,这是构筑未来国家竞争优势的利器。

“平台+微粒”的产业组织在我国快速形成和发展,得益于互联网企业的快速发展和向数字企业的转型,这种“平台+微粒”的数字产业组织汇聚了规模经济、范围经济和速度经济三大优势。如果我们问今天的海尔是做什么的,没有办法回答,因为它是个产业生态,突破了产业边界,家电、制药、数字、生活、物流、文化等等,都在海尔这个生态中形成和发展;如果问吉利是做什么的,也没有办法回答,吉利不仅仅是做汽车的,它还做生活服务、无人驾驶、数据技术、航空航天、能源电池.....按照传统的战略管理理论,没有办法回答一个企业可以没有边界地扩张的理由。

但是,今天的数字平台企业确实已经不是传统的企业,我曾经说过,今天的企业已经难以用Coase的理论来解释,今天的战略管理理论难以用波特的理论来解读,今天的多元化也不可能用Rumelt的理论来分析,我们需要构建新的“数字战略”理论。国内有战略管理学者因此还给我取了个名号,叫“五恨”教授——“恨”SWOT(态势分析法),“恨”Five-Force Model(五力模型),“恨”Value-chain Model(价值链模型),“恨”Three General Strategy(三种最一般竞争战略),“恨”Integration and Diversification Strategy(一体化和多元化)。我“恨”不是说这些理论是错的,而是这些模型是建立在工业化时代提出来的,已经不适应数字经济时代的战略分析了,但是,多少教材和课程内容还是在喋喋不休地给学生讲50年前的理论,而没有讲最新的发展。既然已进入新经济型态,当然需要以“数字战略”来指引企业战略实践。

猜想3:经济社会将进入“新原始社会”,个体自由生产、部落化生存

在数字经济时代,产业组织的变迁引致了市场、企业、个人关系的重构,人的价值也在微妙地变化,在“平台+微粒”的产业组织中,市场与企业日益没有了界面,组织与个人走向了统一。那么,在这样的组织内部,人类将如何参与生产和消费活动?这又是一个全新的命题。

数字经济时代,出现了“躺平”“无脑”“打酱油”等等网络用词,这些词刻画的就是这个时代人的生存状态。这里,我也造了个词——“新原始社会”,在我看来,未来人的经济生活和生存状态将进入“新原始社会”,那时,0.1%或者0.01%的人主宰整个经济社会,他们依靠智慧把数字变成了生产要素,依靠数字把智慧变成了核心竞争力,极少数部分人通过技术、制度、产权等手段,把数据变成资产,掌握了核心竞争力,另外99.9%的人则选择活着或者“躺平”,未来不论是资本结构、资源集聚,还是数字创新、经济治理,一定是0.1%的人支配了99.9%的人。这个“新原始社会”可能由0.1%的个体控制,剩下99.9%的个体就是在躺平中生存、虚拟现实中“部落化”存在,“躺平”“宅”在虚拟社区,成为了“数字人”的生活和意义。

越来越多年轻人工作的意义不是追求财富或者责任,而是活着和自由,他们无所谓对组织忠诚,无所谓事业追求,无所谓考核激励,而是去找到能躺平的最好方式。举个例子:浙江金华有家做制造业非常杰出的上市企业,是做汽车轮毂的,一线员工数量1万多人,这些年,每年至少要招募5000多新员工,因为上一年招聘进来的员工,一年内离职率超过50%。为什么会这样呢?这些员工可能会说“工资这么低,我怎么拼命努力也买不起房子”,他们可能会说“工作那么累,我凭什么给你的企业加班”。实在没有办法,公司董事长唯一的解决办法就是“机器换人”,因为他实在没有“招数”把这些刚刚走出校门的年轻人留下来,即使增加“可承受的成本”也解决不了问题。

当机器替代人后,人就成为了追求自由生产之个体,战略管理学者们能够意识到未来产业、组织、人的生存方式的变化,以底层逻辑的梳理帮助大家找到研究数字战略与管理问题的方法。

那么,在这样的产业组织演化格局下,我们又如何认识数字战略?认识数字资源的性质?要看清楚战略型态变化态势,需要回答好五个问题:

第一,“数据是什么?”我建议用“陌生问题熟悉化策略”,即通过熟悉的事物来对比“数据”,比如,我们可以把“数据”想象为熟悉的水、土地、技术、空气…….如果“数据”是像“土地”这样的生产要素,则可以明确评价其价值,显然是不可能的;如果把“数据”看作货币,那就得有更直接的货币价值,显然更加不可能;如果把“数据”看作是水,则“数据”就可以卖钱了,因为今天的水都要花钱才能买到;如果把“数据”看作空气,那空气就是公共产品,不是商品。按照这样的逻辑,我认为,“数据”更像空气这样的生产要素,因为平时的数据是“不值钱”的公共产品。

第二,“数据如何用?”要回答这个问题,可以继续以“空气”打比方。如果谁有能力从空气中分离出氧气,比如杭氧股份从不值钱的空气中提取出氧气,那么,氧气就可以卖给化工厂和医院“赚钱”。数据也一样,如果谁去研究数据的使用、开发、生产等,设计出企业大数据处理系统,就有能力从数据中算出“用户画像”,此时的数据就像装在氧气瓶里的氧气,就可以“价值化”了。

第三,“数据属于谁?”从法律上讲,数据从谁那里生产出来的,所有权就是谁的。但问题是,数据可以转来转去,变成公共产品,但很难解决所有权问题,因为数据难以被标签化和隔离固化。特别是数据不具独占性,不具可评价性,因此,“数据”确权是个迫切需要解决的理论问题和现实问题。但是,无论如何确权,我们永远不可能把每个数据贴上所有者的标签,也就是没有办法回答清楚“数据属于谁”的问题。

第四,“谁来管数据?” 数字资源的特殊性在于其难以资本化、所有权模糊性、生产可供性和分配不确定性等特征,这些都是数字资源开发利用所面临的挑战。再如,企业数据是由数据提供方管理、需求方管理还是政府管理?因为数据作为公共产品似乎由政府去管理也是有道理的,但如果真的由政府管理数据,我国的数字经济就没有希望了,因为数字经济具有极大不确定性,政府管理就会把数字经济拉回到计划经济时代了。如果由供应方或者需求方来管理呢?我们没有办法知道每个数据的供应方是谁,需求方是谁,要管理好数据也不可行。

第五,“如何用数据?”数据是否可交易?几乎不可能,因为难以估值。是否具备可供性?具备但不确定,因为数据掌握在极少数垄断平台上,要在市场上获得可供会成本很高,“知网”的垄断事件就是例子。是否可动态跟踪?很难也没有必要,因为数据瞬息万变,高频覆盖,等把积压在数据库里的数据分析出来,消费场景已经变了。所以,我主张用好“小数据”,也就是把自由掌握的私有属性的数据收集好、处理好、应用好,尽量不要去碰公有属性的数据。

正是因为以上五个问题基本无解,所以,数据/数字要成为生产要素,还任重道远。目前应关注的是数字技术应用,依托数字基础设施去获取和利用好数字资源,将计算机技术、通信技术及多媒体技术融合起来建好数字平台,然后去发布、存取、利用数字资源。如果企业一旦掌握了数据资源,就可能打破传统资源的价值性、稀有性、不可模仿、不可替代性属性限定,拓展出具有自生长性、时效性、动态性和交互性等特征的生产要素。

生产力决定生产关系,数字技术的发展决定组织型态的变迁方向,使生产关系适应生产力的变化。但生产关系总是要抵抗生产力发展的,这就是我们所看到的不同国家和政府都在控制数字组织变迁的速度。

对于学者来说,就要回答好这样的问题——什么样的生产关系能更好地支持生产力的发展。放在这样的角度看问题,无论是研究社会科学的哪一个问题,都一定要搞清楚组织内部的关系和结构,这对于经济、公共政府、法律、政策等各个问题,都有指导意义。

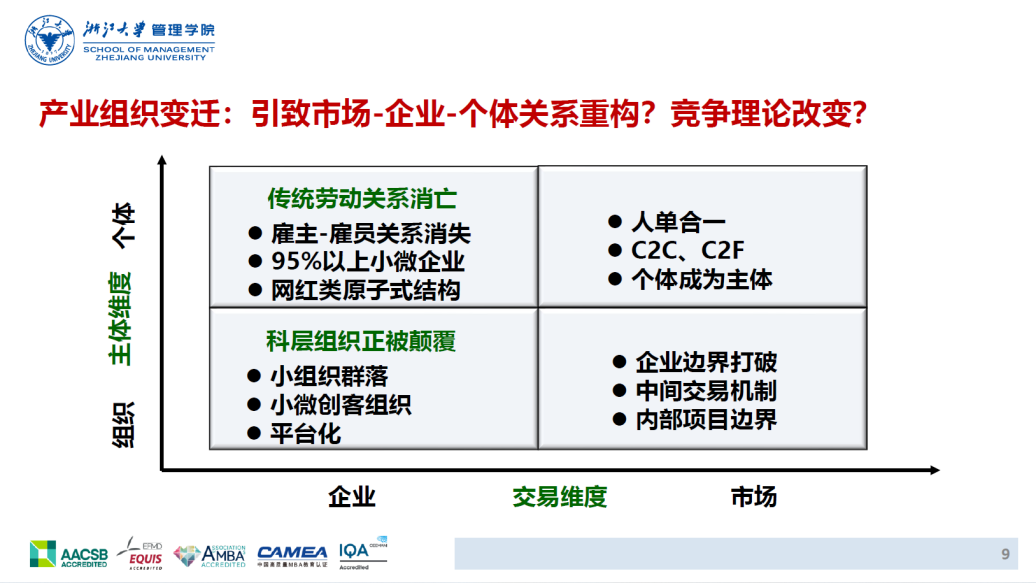

无论企业组织如何千变万化,底层逻辑不外乎包括内部个体、组织两个层面和外部市场交易层面等维度。数字时代下,传统劳动关系开始弱化甚至消亡,个体可以摆脱组织科层束缚,“雇主--雇员”关系消失,出现以个体或小团队为单元的项目组织,可以直接参与市场交易。科层组织被颠覆为小组织群落、小微创客组织、平台生态系统,企业内部各层组织也可以直接面向市场交易,子组织之间也可以打破组织官僚治理的束缚,开展组织之间交易、项目之间交易。

以上产业组织变迁就引发了“市场--企业—组织--个体”等各层关系的重构,这种重构确实在改变人类的生存、工作和生活场景,就必然改变了企业的战略活动方式、竞争方式和合作方式,这是不言而喻的。毫无疑问,这些变迁为战略管理研究者带来了很多新的研究选题。比如,平台组织内部中间交易机制的形成与演变研究;内部项目边界的演化与治理逻辑调整研究;“平台+微粒”的生态系统内小组织群落形成机理和路径研究等。

其实组织并没有好坏,我们关注的无非是组织是否能提高效率与创造更多价值。举个例子,如果把企业中的个体当做一个基础模块,我们需要把每个个体的基础模块组合搭建起来,以更加有效地服务整体架构,但在这个过程中需要标准化和共享接口,然而共享接口在很多组织里是没有的,组织需要将个体改造为标准化模块,才能提供合适的接口,但这个过程非常艰难,会遇到很多问题。

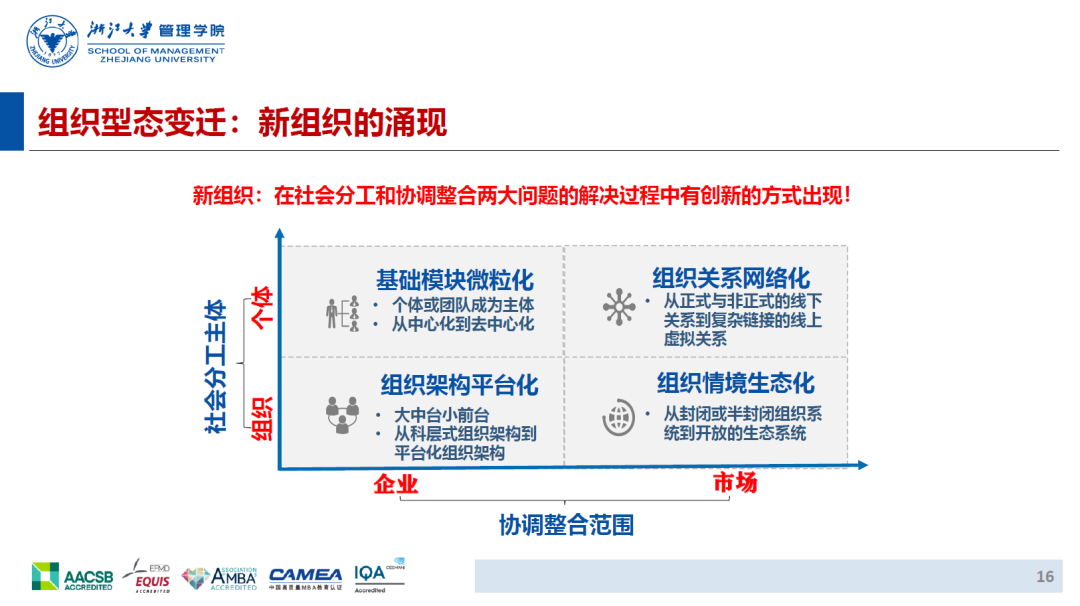

下图是对数字产业组织的解构。我把产业组织的演变态势概括为:基础模块微粒化、组织架构平台化、组织关系网络化、组织情境生态化。因时间有限,这里不一一对这个趋势做解读,但可以从中看出,数字产业组织在社会分工演变、协调整合机制演化情境下,出现了个体与组织关系的重构,企业与市场关系的重构,个体与企业、市场关系重构,组织与企业、市场关系重构的新特征。从组织-个体、市场-企业两个维度去看数字时代下的组织形态变迁,通过横纵组合思考,可以得到很多很好的战略研究选题,比如从封闭到开放情景下的关系网络演变研究;组织架构平台化与关系网络化的协调机制研究等。